ごきげんよう、剣道部です。

先日の日曜日、12月20日に、今年度最初で最後の公式戦である、東京都新人剣道大会の第2支部予選が行われ出場しました。

まずは大会開催にご尽力頂いた東京都高体連剣道部役員の先生方、大会運営をなさってくださった先生方、会場を提供して頂いた会場校さま、会場でのお手伝い生徒のみなさまに感謝申し上げます。

1回戦 対 王子総合高等学校 3勝(4本)ー1敗(不戦敗1) 勝利

2回戦 対 東洋大学京北高等学校 0勝(2本)ー5敗(不戦敗2) 敗戦

1月の都大会出場はなりませんでしたが、貴重な経験をすることができました。

現在のチームは団体戦に試合出場ができるぎりぎりの3名です。経験もあまりないので、これまでの目標は、

①誰かが1本(有効打突)を取る

②誰かが勝つ

③チームとして勝つ

という3段階に定めていましたが、今回、出場した3名ともに1回戦で有効打突を取り、なおかつ勝つことができたので、3つの目標を達成することができました。

さらに、2回戦でも2名が得意としている技を有効打突にすることができました。

本人たちにとっては普段の練習の成果を確かめられ、少なからず報われた気持ちになったのではないかと思います。

スコアからすると都大会出場まではまだまだ遠いのではありますが、高校2年生にとって引退までに残っている公式戦は、

・4月末の関東大会予選(春季大会)

・5月後半からのインターハイ予選

のみです。

今回1勝できたことを励みに、関東大会予選では(例年予選がなく都大会の予定なので)1勝することを、また、インターハイ予選では支部の予選を突破し都大会に出場することを目標にしていきます。

今回は昨今の情勢のせいか、出場校も少なく女子は9チームのみでした。

また、本校と同じように5人が揃わないチームも多く見受けられました。

新年度になればまた状況も変わるでしょうが、新入生の力を借りて新たな目標を達成できるように励んでいきたいと思います!

現状は人数の少ない剣道部ではありますし、いまの1年生のように新入生に即戦力として活動してもらいたいです。

経験者の方はもちろん、いまの部員のうち2人はまったくの初心者から始めていますので、新年度に新しく剣道を始めたいと思っている方もぜひ!

部員一同お待ちしています!!

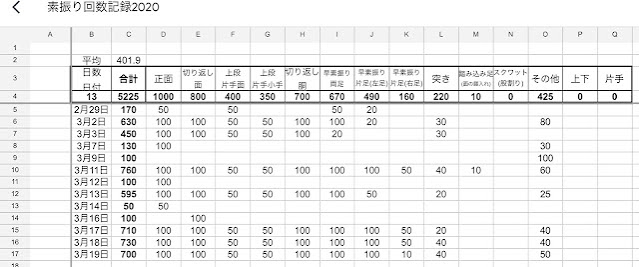

このあと剣道部も年末年始のお休みとなりますが、毎日素振りをしようということでみんなでデータをシェアし、励ましながら記録をしています。

2月14日には全員が段審査を受審しますので、みな合格できるようにできる練習を積み重ねていきたいと思います。

今年も様々な方面のみなさまにお世話になりました。

また新年に活動のご報告ができればと思います。

みなさま、良いお年をお迎えくださいませ。ごきげんよう。